정신질환과 함께 살아가는 사람의 경우, 직장은 불안과 스트레스의 핵심 원천이 될 수 있습니다. 우리가 흔히 아는 대한민국 근무 환경은 대부분 정신질환이란 개념 자체를 꺼리며, 그와 관련된 부정적 낙인을 더 악화시키죠. 결과적으로 많은 사람들은 자신이 정신적으로 힘들다는 사실이 커리어에 흠집을 남길까 우려해 침묵하는 길을 택합니다. 또 다른 사람들은 육체적으로 아프다고 하고 병가를 내기도 합니다. 거짓말을 하는 것이 차라리 속이 편하고 실제 사회적으로도 더 쉽게 받아들여지기 때문이죠.

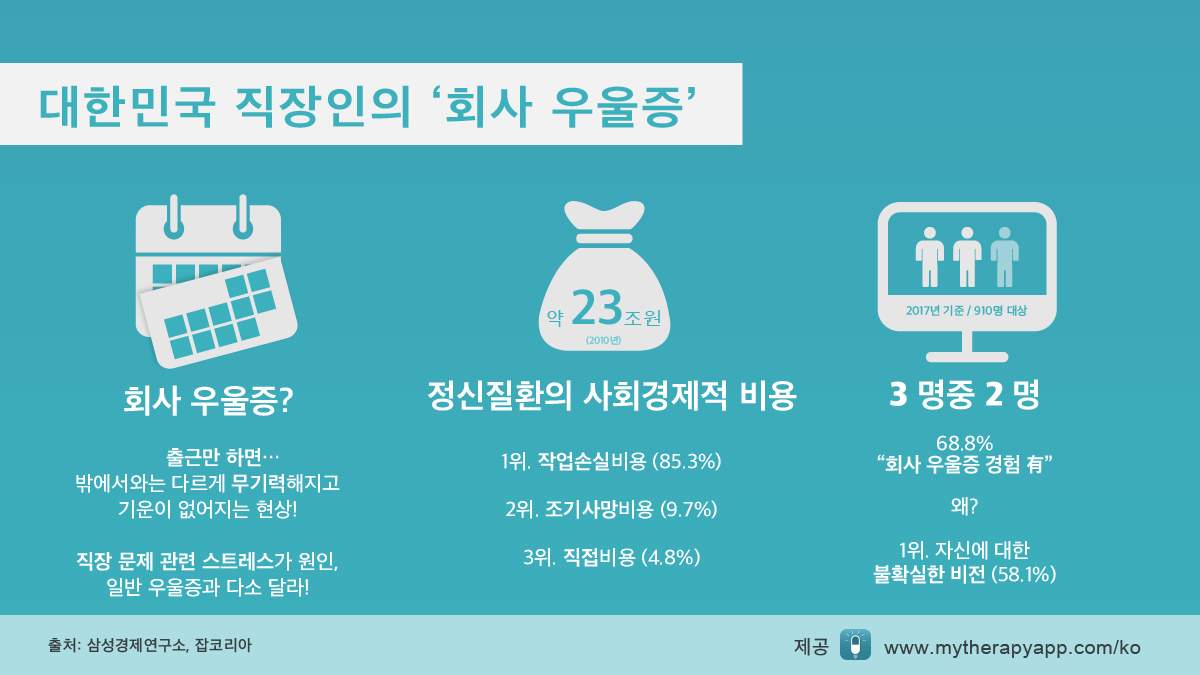

그러나 위의 이미지에서도 볼 수 있듯이 우리나라 직장인의 3명 중 2명은 ‘회사 우울증’을 겪은 적이 있다는 통계가 나올 정도로 직장 내에서의 정신질환은 이미 만연한 문제이므로, 이를 해결하기 위해선 정신적인 도움이 필요한 사내 직원이 터놓고 힘든 점을 얘기할 수 있도록 해주는 환경을 회사 차원에서 마련해주는 것이 아주 중요합니다.

사내 건강 (Workplace Wellness)을 개선한다는 건 개인과 회사, 궁극적으로 국가 경제를 돕는 것입니다.

실직에 대한 불안감 때문에 아파도 참고 일한다?

영어로는 ‘Presenteeism (프레젠티즘)’. 이는 정신적 또는 육체적으로 아픈 상태임에도 불구하고 실직에 대한 두려움 때문에 일터에 계속 있으면서도 실적이 저조한 사람을 가리키는 현상을 의미합니다. Global Corporate Challenge (GCC)와 UL Workplace Health & Safety에 의한 두 보고서에 따르면 이는 ‘잦은 결근’보다 더 큰 비용이 든다고 합니다. UL의 보고서는 이 ‘프레젠티즘’이 미국에서만 1년에 1,500억달러 (한화 약 171조원)의 손실을 낳으며 이중 350억달러는 우울증이 차지한다고 합니다. GCC의 보고서에서는 직장인들은 1년에 평균 4일의 병가를 냈지만 57.5일 동안이나 생산성이 낮았다고 합니다.

정신 건강 관련 프레젠티즘의 근본 원인은 많은 사람들이 자신의 상사와 동료들에게 자신의 상태에 대해 얘기해야하는 것을 꺼린다는 데에 있습니다. 더 나아지고 있는 상태에 있더라도, 주변 동료들의 입방아에 자신이 정신질환을 겪고 있다는 사실이 오르내리는 게 싫어서, 또는 경력이 단절될까 두려워 대부분이 밝히기를 꺼리는 것이 현실입니다.

프레젠티즘은 양날의 검과도 같습니다: 직장내 생산성에도 영향을 미칠 뿐만 아니라, 의료적 도움이 필요한 이들이 지원 요청을 하는 것을 더 힘들게 만들기 때문이죠. 60%에 육박하는 이들이 제때 제대로된 정신과 치료를 받지 못한다는 사실에 기인하는 요소이기도 합니다.

왜 계속 일어나는 걸까요?

정신질환 진단을 받더라도, 우리나라의 경우 정신질환이 산재로 인정받을지의 여부는 병에 따라 천차만별입니다. 이이령 정신과 전공의에 의해 분석된 2017년 공단 업무상 질병 판정위원회 정신질환 재해조사서 및 업무상 질병 판정서 중 179건의 자료를 보면, 외상후스트레스장애 또는 적응 장애의 산재승인율은 각각 69%와 80%로 높았던 반면, 수면장애와 공황장애는 각각 33.3%와 11.1%로 낮았으며, 조울병은 4건 모두 반려돼 0%를 기록했습니다. 이렇게 산재 인정을 받는 과정에서 고용인에게 진단 결과를 알려야 하는데, 사업주에서는 인정을 잘 안 해줄 뿐만 아니라 많은 이들이 직장 동료들로부터 부정적인 낙인을 받고 싶지 않아 합니다.

직업 정신질환 비율이 계속 높아지는 것은 어쩌면 당연한 건지도 모릅니다.

이렇게 정신적으로 힘들면서도 직장에는 얘기를 하지 않고 계속 참게 되면, 증상을 치료하는 데 도움이 전혀 되지 않을 뿐만 아니라 생산성에 부정적인 영향을 끼치게 됩니다. 결국 상사에게 이야기하지 않으면 궁극적인 해결책을 찾기는 힘들 수밖에 없죠.

“그래도… 회사에 굳이 알려야 할까요?”

정신질환 사례들은 서로 모두 다르기 마련이며, 모든 직장이 같은 방식으로 대처하는 것은 아닙니다. 결론을 먼저 말하자면, 자신의 상황을 고려하는 것이 가장 중요합니다. 물론 더 중요한 건 필요한 치료를 받을 방법을 찾는 것이며 이는 정신과 전문가의 도움을 받아 수행해야 합니다. 이 과정에서 고용주에게 알릴지 여부를 결정해야 합니다. 법률에 따라 그렇게 할 필요는 의무는 없지만, 이를 보류하는 것은 본인의 치료와 직장에서의 생산성을 극대화하는 데 모두 비효율을 가져다줍니다. ‘이 시점에서부터 내가 맡은 직무를 계속 제대로 수행할 수 있을지’ 여부를 고려해 볼 가치가 있습니다.

회사가 더 좋은 근무 환경을 만들기 위해 할 수 있는 일

사내 구성원의 정신 건강과 근무 환경, 복리 후생에 대한 전망을 바꾸기를 거부하는 회사는 재정적으로도 회사의 무덤을 파는 것이나 마찬가지입니다. 직원들에 대한 모든 사업주의 바람은 그들이 임무에 성실히 임하고 직무에 최대 효율을 내는 것입니다. 사업주가 이러한 목표를 이루고 싶다면 신체적 질환과 정신적 질환의 구분을 먼저 완전히 없애야 하며, 전반적인 복지에 중점을 두어야 합니다. 회사가 정신 건강 문제에 대해 전인적으로 접근한다면, 이는 우울증이나 극심한 스트레스와 같은 문제를 겪고 있는 사원이 질환의 근본 원인을 찾고 해결하는 데 크나큰 도움을 줍니다.

이러한 조치는 직원들의 정신질환을 있는 그대로 받아들이고 보듬어주려 노력하는 근무 환경 내에서만 성공적으로 취해질 수 있습니다. 모든 직원들이 정신 건강을 챙기는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있도록 회사에서 이에 대한 교육을 제공하고, 도움이 필요할 경우 어떻게 요청을 할지에 대한 방안을 충분히 보장함으로써 직원이 자신의 정신 건강을 미리 관리할 수 있도록 장려하는 것이 가장 바람직합니다. 나아가 인생의 경험이 더 많은 상사들이 앞서서 사원들의 일상과 건강에 관심을 가지고, 자신이 겪었던 정신적 건강에 관한 경험을 열린 마음으로 먼저 나눈다면, 이는 사내 모든 구성원에게 지대한 긍정적 영향을 줄 뿐만 아니라 서로에 대한 믿음을 쌓게 해줍니다.

정신질환에 대한 사회적 낙인 지우기

전세계 인구의 4분의 1은 인생에 한 번쯤 정신질환을 앓는다고 합니다. 본인이 직접 겪지 않는다 하더라도, 정신적으로 힘들어하는 사람을 주변에 적어도 한 명은 알기 마련이죠. 직장에서 정신 건강을 둘러싼 사회적 낙인을 지우는 것은 비단 실제 정신질환을 겪고 있는 사람에게만 도움이 되는 것이 아닙니다. 이는 동료들, 나아가 내 자신의 작업 환경을 개선하게되고 자연적으로 전체 구성원의 생산성을 극대화하여 회사와 국가 경제까지, 모두에게 이득이 될 것입니다!

저희의 여섯번째 포스트, 흥미롭게 읽으셨나요? 맘에 드셨다면 페이스북과 트위터 등에 공유해주세요!

저희 MyTherapy 앱 공식 네이버 블로그에서 동일한 포스트를 보실 수 있습니다.